إدارة الأزمات في زمن المتغيرات والتحديات العالمية

إدارة الأزمات في زمن المتغيرات والتحديات العالمية

إدارة الأزمات في زمن المتغيرات والتحديات العالمية

مقدمة

يواجه العالم بأسره العديد من التغيرات السريعة والتحديات المفاجئة على كافة الاصعدة السياسية والبيئية والاقتصادية والتكنولوجية

ولعل أبرز الازمات في العصر الحديث جائحة كوفيد-19 التي مثلت نموذجاً لأزمة صحية عالمية تطلبت استجابة سريعة وتنسيقاً دولياً

فأثبتت أهمية وجود خطط طوارئ فعالة واستعدادات استباقية على المستويات الصحية والإدارية

وبالتالي أصبحت إدارة الأزمات أداة ضرورية لضمان بقاء واستمرارية المؤسسات والدول على حد سواء.

حيث تُعد إدارة الأزمات من أهم العلوم الإدارية الحديثة التي تزداد أهميتها مع ازدياد التحديات العالمية

وتنوع مصادر التهديد فالمؤسسات والدول تواجه أزمات متكررة تتراوح بين الطبيعية والبشرية والاقتصادية والسياسية

التي قد تؤدي الى خسائر فادحة، مما يفرض ضرورة وجود منظومات فعالة للتخطيط والتعامل مع الأزمات.

فالقدرة على مواجهة الأزمات والتخفيف من آثارها السلبية تعكس مدى جاهزية المؤسسة واستقرارها على المدى الطويل.

أولاً- مفهوم إدارة الأزمة:

تعرف الأزمة بأنها حالة مفاجئة أو موقف غير متوقع يهدد استقرار نظام ما، سواء كان سياسيًا أو اقتصاديًا أو اجتماعيًا أو بيئيًا

وأبرز خصائصها تتمثل (بالمفاجأة، التهديد، ضيق الوقت، عدم اليقين، التأثير الواسع)

مما يؤدي إلى اضطرابات، ويحتاج إلى تدخل عاجل لإدارته والحد من آثاره السلبية.

كما تشكل إدارة الأزمات مجموعة من الإجراءات والقرارات التي يتم اتخاذها لمواجهة حدث غير متوقع

يهدد كيان المؤسسة أو الدولة، كما تشمل مجموعة من العمليات التي تتطلب تضافر جهود متعددة المستويات الإدارية والوظيفية

لمواجهة الأزمة بفاعلية والتقليل من آثارها، واستعادة الاستقرار بأسرع وقت ممكن.

وبتعبير آخر، يمكن تعريف إدارة الأزمات بأنها: “عملية منظمة تهدف إلى تحليل وتقييم وتخطيط وتنفيذ إجراءات فورية

للتعامل مع المواقف الطارئة، بهدف تقليل الأضرار المحتملة واستعادة الوضع الطبيعي بأقل الخسائر الممكنة”.

وبالتالي،تكتسب ادارة الازمات أهمية مضاعفة في السياقات غير المستقرة أمنياً وسياسياً واقتصادياً

كما هو الحال في كثير من الدول العربية، حيث تؤدي الأزمات إلى تعطيل التنمية وتهديد الاستقرار الداخلي.

![]()

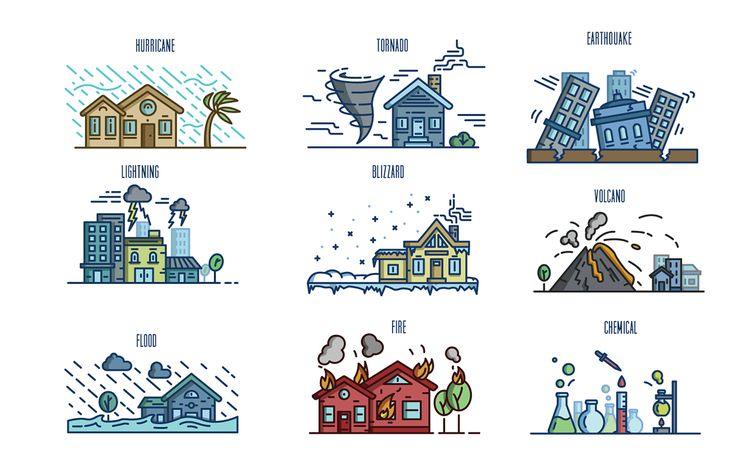

ثانياً- أنواع الازمات:

يمكن تصنيف الأزمات إلى عدة أنواع، منها:

- أزمات طبيعية: مثل الكوارث المناخية والجيولوجية (زلازل، أعاصير، فيضانات…).

- أزمات بشرية المنشأ: مثل الحروب، الهجمات الإرهابية، الكوارث الصناعية…

- أزمات اقتصادية: مثل الازمات المالية كالتضخم، انهيار الأسواق المالية..

- أزمات مؤسسية:مثل فقدان الثقة في القيادة او الادارة، الفساد الإداري…

كما تتميز الأزمات المعاصرة بتعقيدها وترابطها. فالأزمة الصحية العالمية مثل جائحة “كوفيد-19”

أثبتت أن وباءً يمكن أن يشلّ الاقتصاد العالمي، ويؤثر على سلاسل التوريد، ويغيّر أنماط الحياة والعمل في العديد من الدول.

>أما الأزمات المناخية والكوارث الطبيعية، فقد باتت أكثر تكراراً وحدّة نتيجة التغيرات البيئية المتسارعة

“كزلزال تركيا2023″، يضاف إلى ذلك الصراعات الجيوسياسية، والهجمات السيبرانية، والركود الاقتصادي

وكلها تتطلب أدوات وأساليب جديدة للتعامل معها.

ثالثاً- أسباب الازمات:

هناك أسباب متعددة لوقوع الأزمات، وكل أزمة لها بواعثها الخاصة

لكن في العموم يمكن حصر هذه الأسباب في ثلاثة تصنيفات كالآتي:

1-العنصر البشري:

تأتي في البداية الأخطاء البشرية في العمل، والتي قد تكون نتيجة لسوء الفهم أو عدم استيعاب المعلومات

أو الافتقار للكفاءة والمهارات والتدريب اللازم، بالإضافة إلى سوء التقدير والقرارات الخاطئة بالنظر لتأثيرها الكبير على سير العمل.

2-الأسباب الإدارية:

يتصدرها سوء السياسات (الحكومية والعامة) والعمليات الإدارية، وعدم وضوح الأهداف وضعف العلاقات بين الأفراد داخل منظومة العمل.

3-أسباب خارجة عن الإرادة:

والمقصود بها الكوارث الطبيعية كالزلازل والبراكين وتفشي الأوبئة أو الوقوع في محيط متأزم بالحروب والتوترات،حيث تنعدم البيئة الآمنة.

رابعاً- مراحل إدارة الازمات:

تمر إدارة الأزمات بعدة مراحل متسلسلة ومتتابعة، وتشمل:

- مرحلة التنبؤ والوقاية والاستعداد:

>>>>تعني اكتشاف إشارات الإنذار عبر تشخيص المؤشرات والأعراض التي تنبئ بوقوع أزمة ما

والقيام بالتحضيرات المسبقة للتعامل مع الأزمة المتوقعة بقصد منع وقوعها أو إقلال آثارها

من خلال بناء سيناريوهات محتملة للأزمات ووضع خطط للطوارئ تتضمن تدريب الكوادر البشرية. - مرحلة الاستجابة السريعة والفورية:

كما تتضمن اتخاذ قرارات وإجراءات سريعة للسيطرة على الأزمة والحد من الاضرار. - مرحلة احتواء الازمة:

>>>>تعني تنفيذ ما خطط له في مرحلة الاستعداد والوقاية عبر السيطرة على الوضع ومنع تفاقم الازمة

والحد من انتشارها والتخفيف من آثارها المباشرة. - مرحلة التعافي واعادة البناء:

>>>>أيضا تشمل العمليات التي يقوم بها الجهاز الإداري، لغرض استعادة توازنه ومقدرته على ممارسة أعماله الاعتيادية

عبر إصلاح الأضرار واستعادة النشاط الطبيعي وإعادة الثقة. - مرحلة التقييم:

مراجعة الأداء وتحليل ما حدث لتحسين آليات المواجهة المستقبلية.

خامساً- التحديات المعاصرة في إدارة الأزمات:

في ظل التطور التكنولوجي الهائل وتدفق المعلومات وتحليل البيانات، تواجه إدارة الأزمات تحديات كثيرة، منها:

-

تضارب المصالح السياسية:

على المستوى الداخلي للدول وعلى المستوى الخارجي مما ينعكس تأخير في سرعة الاستجابة.

-

نقص الموارد المالية والبشرية:

خاصة في الدول النامية بسبب الحروب والهجرة.

-

المعلومات المضللة والشائعات:

التي تعيق اتخاذ القرار الصحيح خاصة التزييف العميق.

-

أيضا الاعتماد الزائد على التكنولوجيا:

مما يجعل الأنظمة الحكومية والمؤسساتية عرضة للهجمات الإلكترونية والخرق الامني.

خاتمة

أخيرا ،يتضح مما تقدم، ان إدارة الأزمات تمثل ركيزة أساسية في استدامة المنظمات والدول واستقرارها

وأصبحت حاجة ضرورية لاسيما في ظل عالم يواجه اضطرابات متعددة الأبعاد ومتغيرات وتحديات عالمية غير متوقعة.

لقد أصبحت إدارة الأزمات ضرورة استراتيجية لا غنى عنها للحكومات والمؤسسات وحتى الأفراد

فلم تعد الأزمات حالات طارئة عرضية، بل باتت جزءاً من المشهد العالمي اليومي

مما يستدعي استعداداً دائماً واستجابة مرنة وفعّالة عبر تضافر جهود جميع القيادات والادارات والمؤسسات

في تطوير آليات ادارة الازمات من خلال: التخطيط العلمي المحكم، والقيادة الفعالة

والتعاون المحلي والدولي، إذ يمكن تحويل الأزمات إلى فرص للتطوير وإعادة البناء بشكل أقوى وأكثر كفاءة

عبر تبني نموذج متكامل يمزج بين (التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي والاستثمار في رأس المال البشري

وبناء ثقافة وعي ومشاركة مجتمعية) يضمن الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي.